Genossenschaft Wider Willen

GENOSSEN! ANGESIEDELT IM BAUBESTAND

Regeln bilden in unserer Gesellschaft ein starres Gefüge, dem sich der Einzelne kaum entziehen kann. Historisch gesehen ist die Regel jedoch eine nahezu weiche Konstante. Es gibt sie, soweit man auf das menschliche Zusammenleben zurückblicken kann. Regeln und Gesetze dienen der Sicherheit oder Absicherung gegenüber Gefahren, welche sich ausserhalb des individuellen Handlungsrahmens befinden.

Auch im Bauwesen sind Regeln gleichermassen dogmatisch und unumstösslich in ihrer Anwendung, obgleich das übergeordnete System lebendig und in ständiger Bewegung ist. Zeitlich und örtlich unterschiedliche und teils gar widersprüchliche Antworten auf die gleichen Probleme zeugen davon, dass nicht nur rationale und ökonomische, sondern auch ideologische oder emotionale Aspekte die Gesetzmässigkeiten beeinflussen. Sie sind sozial konstruiert und spiegeln die teils irrationalen Ängste verschiedener Epochen wieder.

Moderne Baugesetze tragen Grundsätze des 19. Jahrhunderts in die Gegenwart, darunter die Verbreitung des Privatbürgertums. Die Idee der Privatsphäre trennte die Bewohner voneinander. Begonnen beim englischen Landhaus, wo erstmals Erschliessung und Raum getrennt wurde, zu Ende geführt durch Alexander Kleins Studien zur „reibungslosen Kleinstwohnung, welche die vollkommene Trennung der Bewohner erreichte. Was einmal als Standard für das Existenzminimum galt, wird heute unter dem Deckmantel der sozialen Gerechtigkeit zum Ziel für alle.

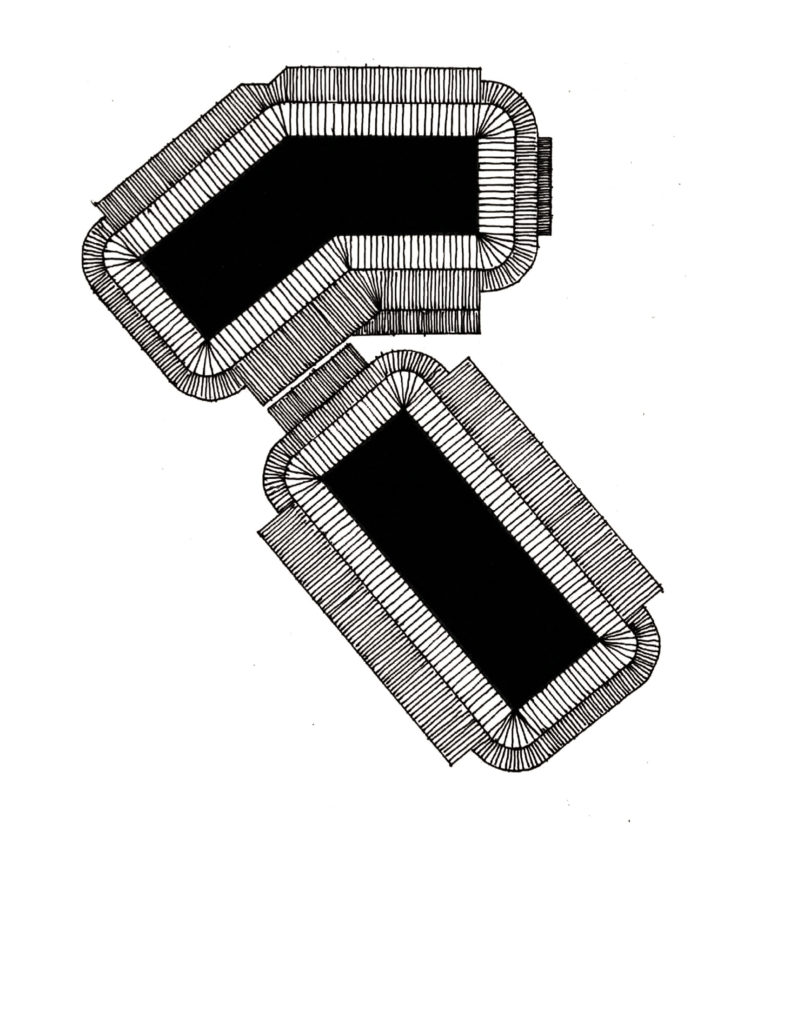

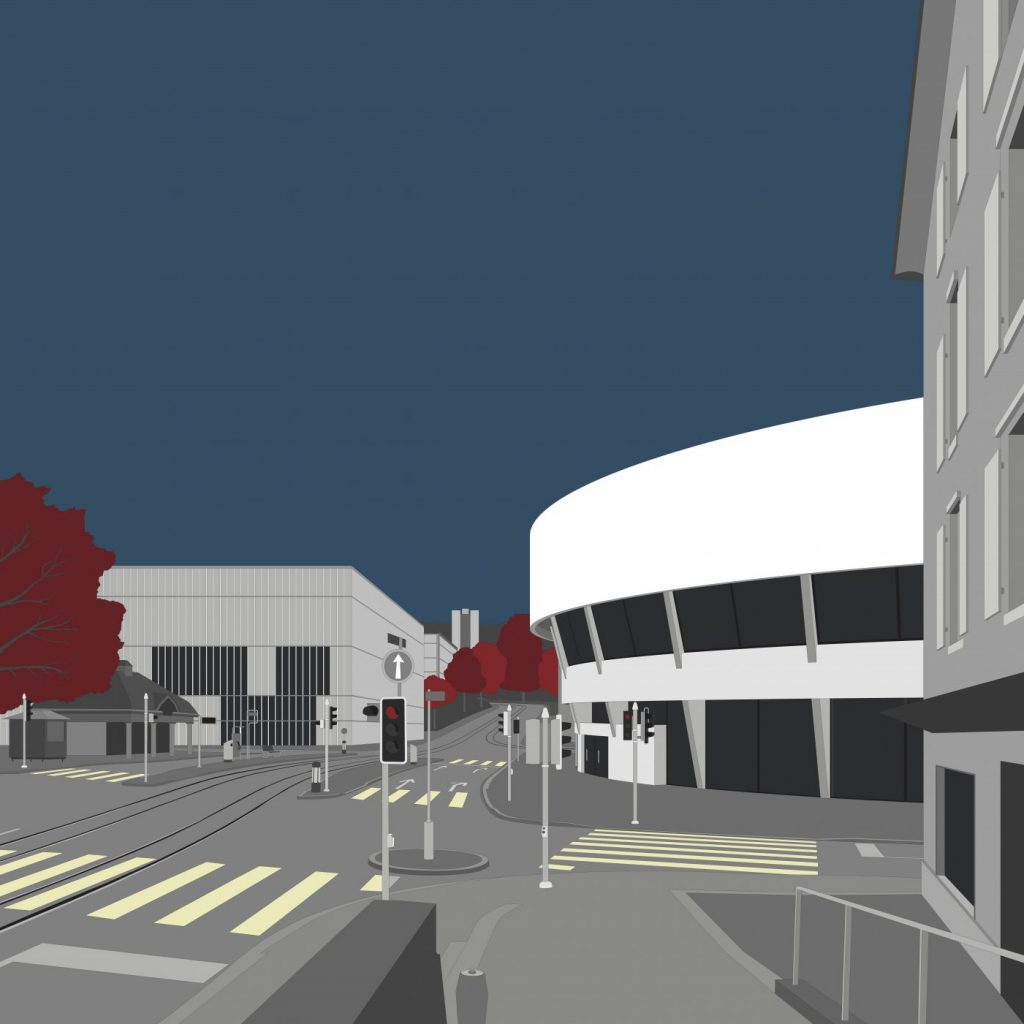

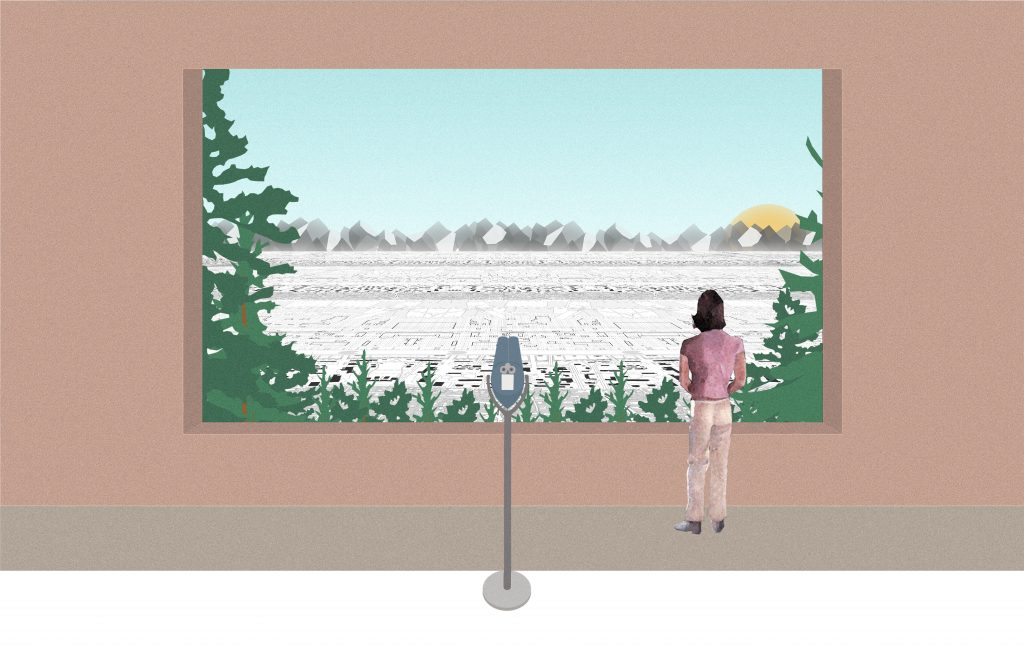

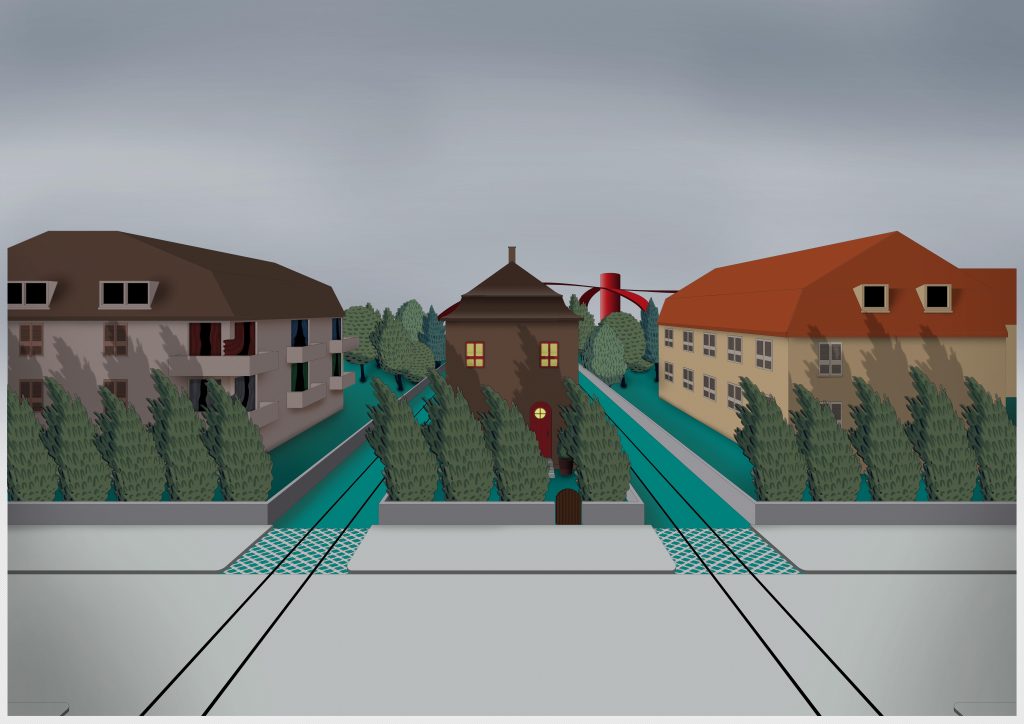

Heutige (Zürcher) Genossenschaften spielen mit neuen Vorstellungen des sozialen Zusammen- und Nebeneinanderlebens. Auf vom bestehenden Stadtgefüge isolierten Parzellen entstehen so Inseln mit eigenen Regeln und gemeinschaftlichem Besitz. Grenzen werden aufgelöst, Individualismus und Privatheit werden herausgefordert. Sie zeigen sich als architektonische Grossformen und treten ideologisch als geschlossene Einheit auf.

Der Stadt bleibt der Einblick in diese parzelleninternen Neuverhandlungen des Status Quo verwehrt, denn sie beginnt und endet an der Parzellengrenze.

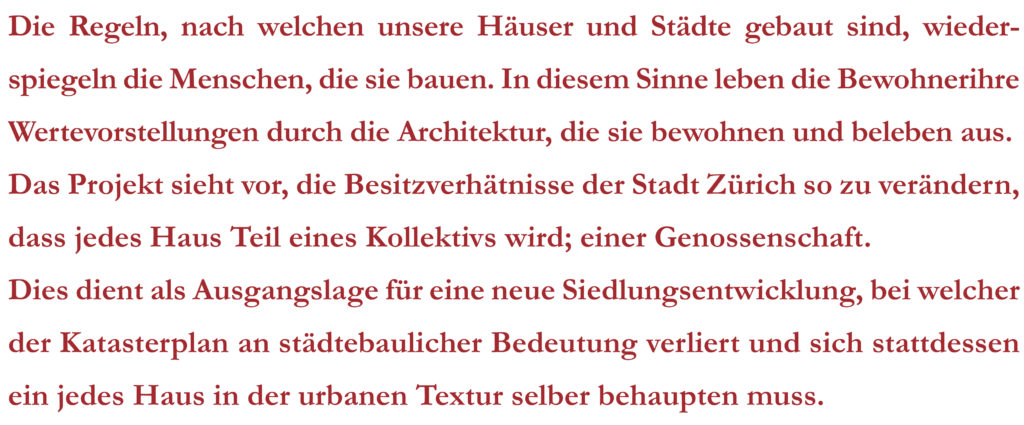

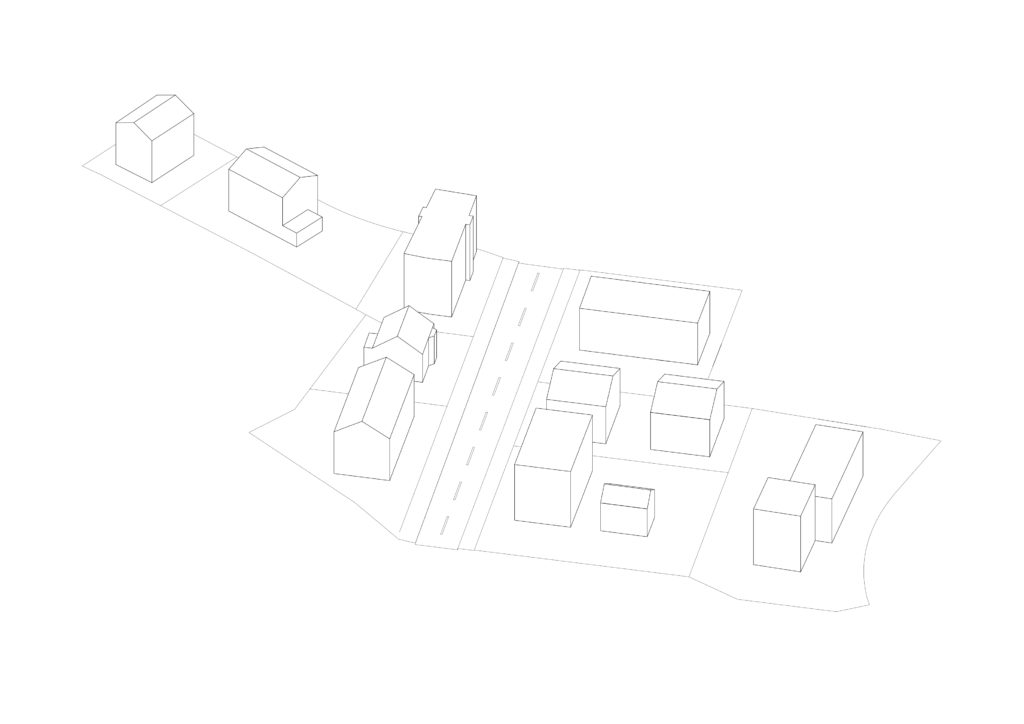

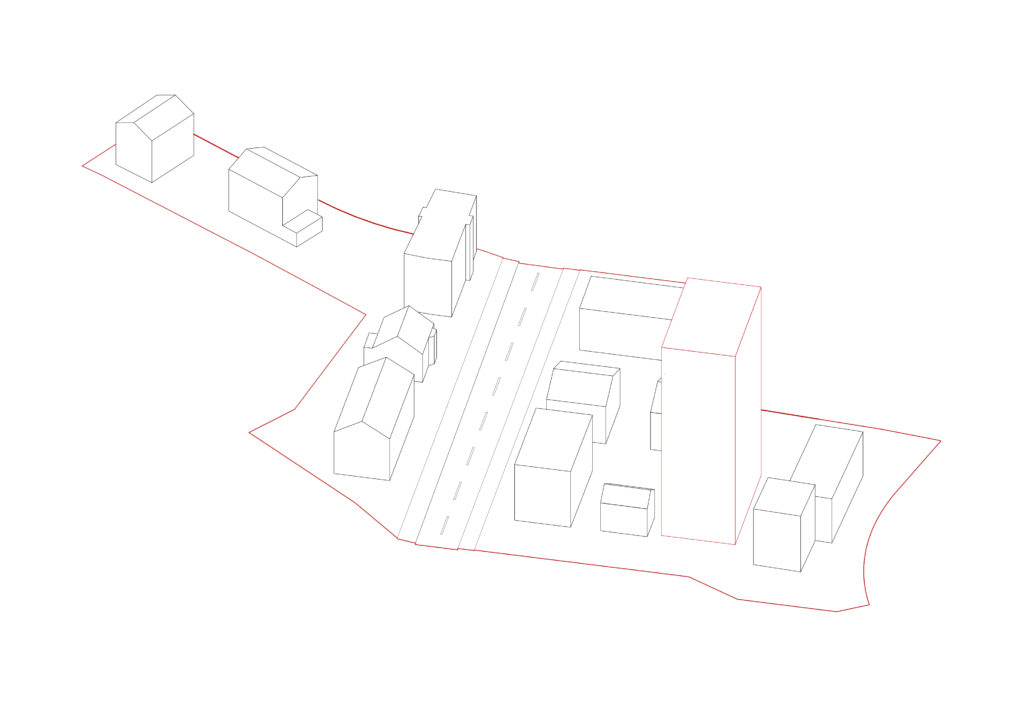

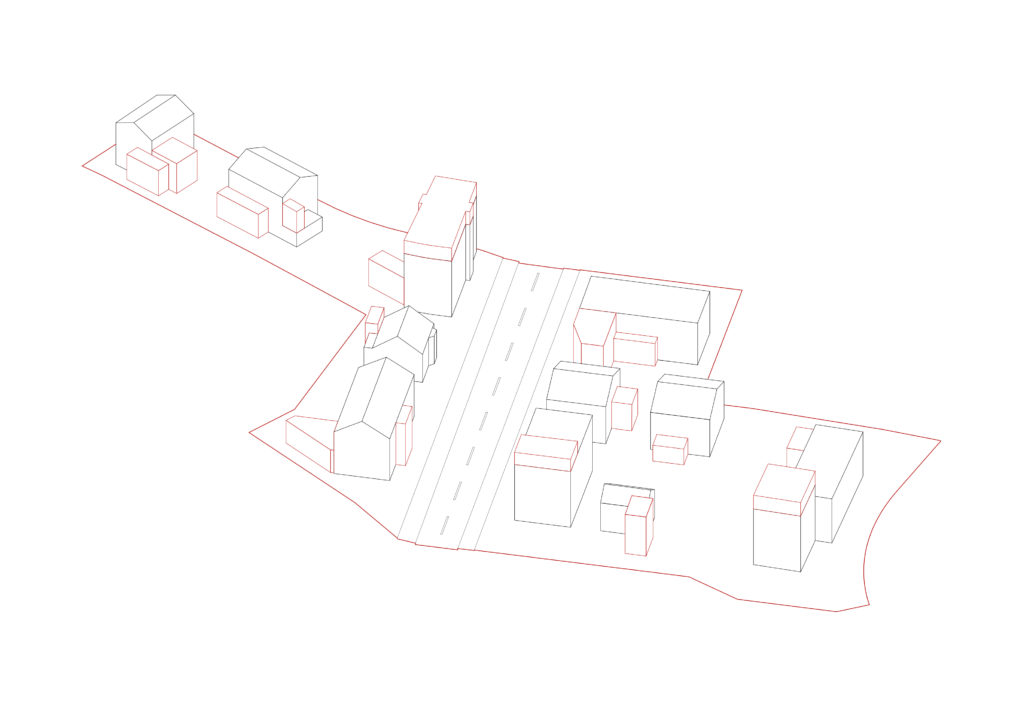

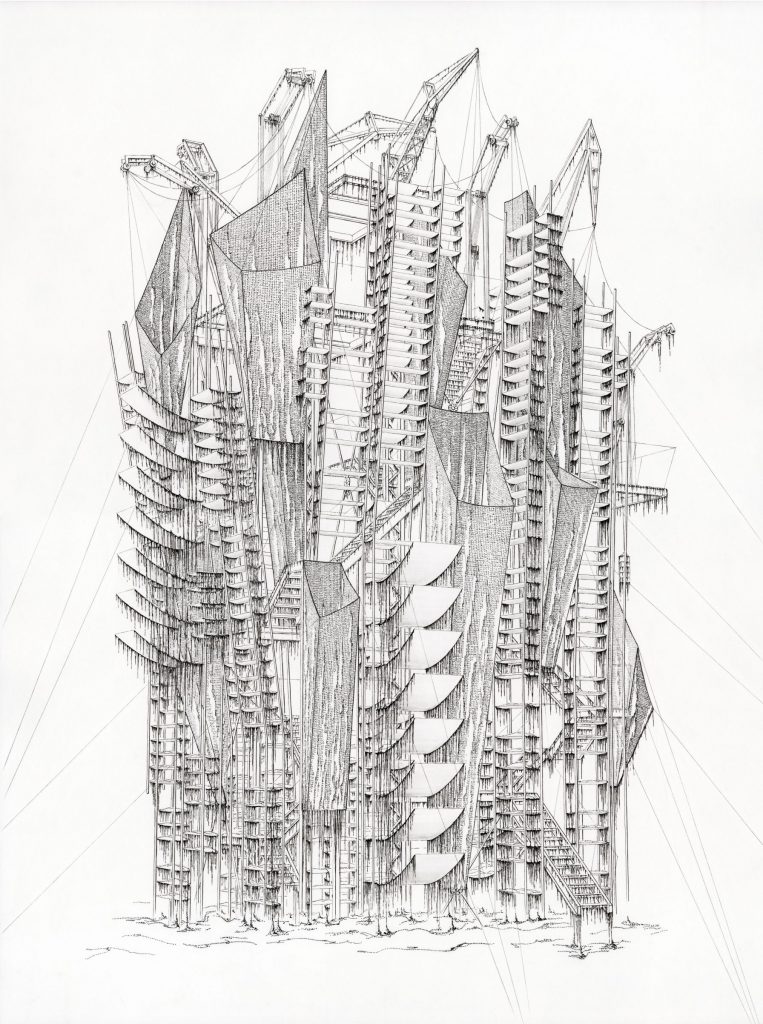

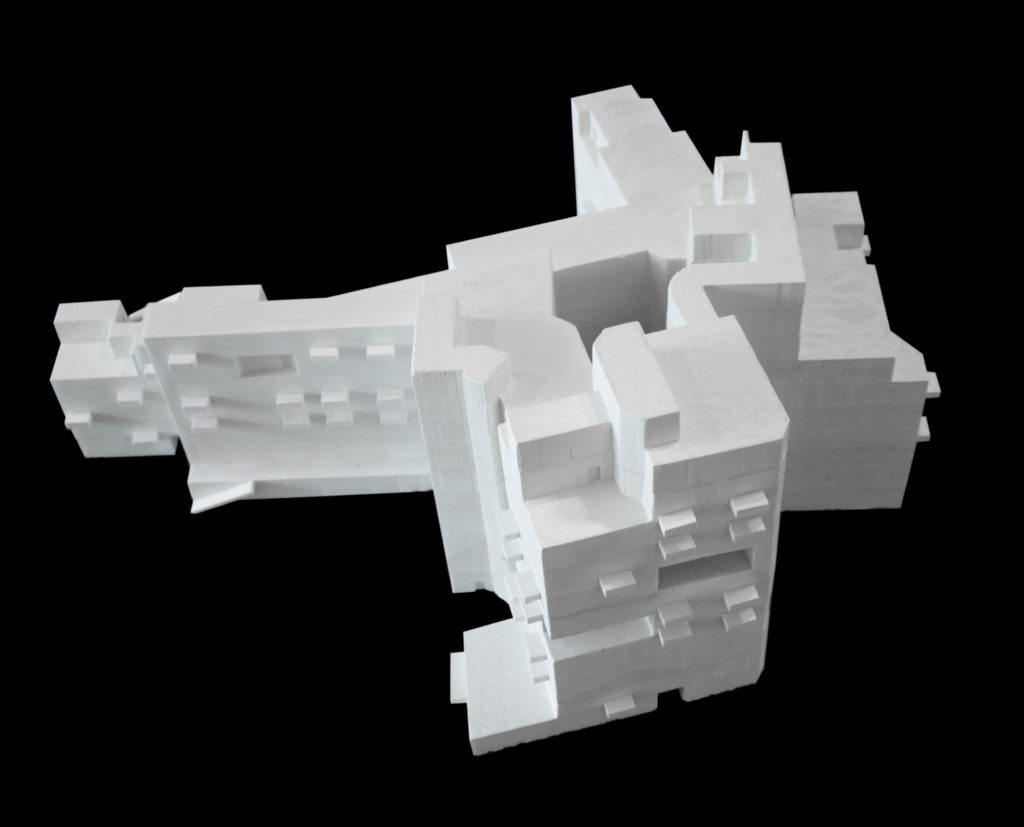

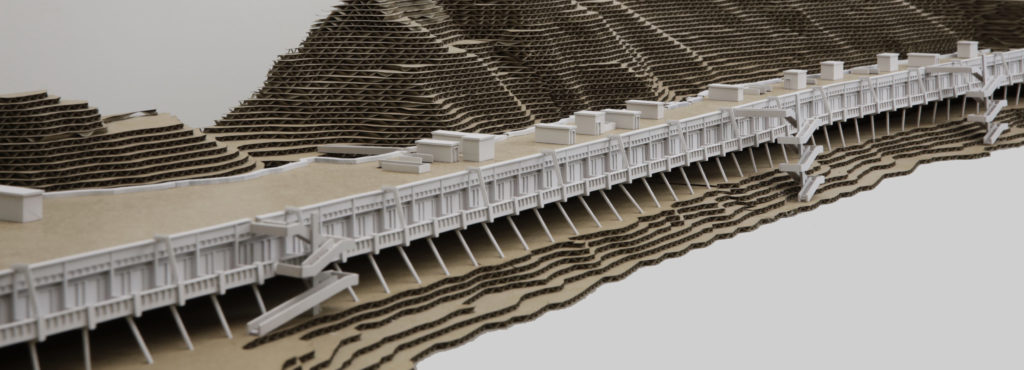

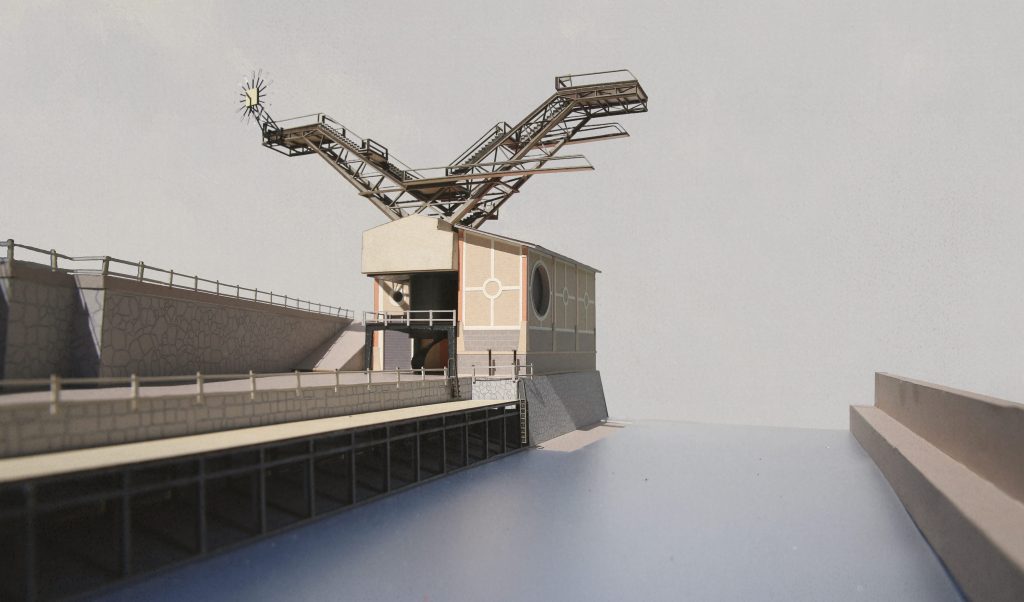

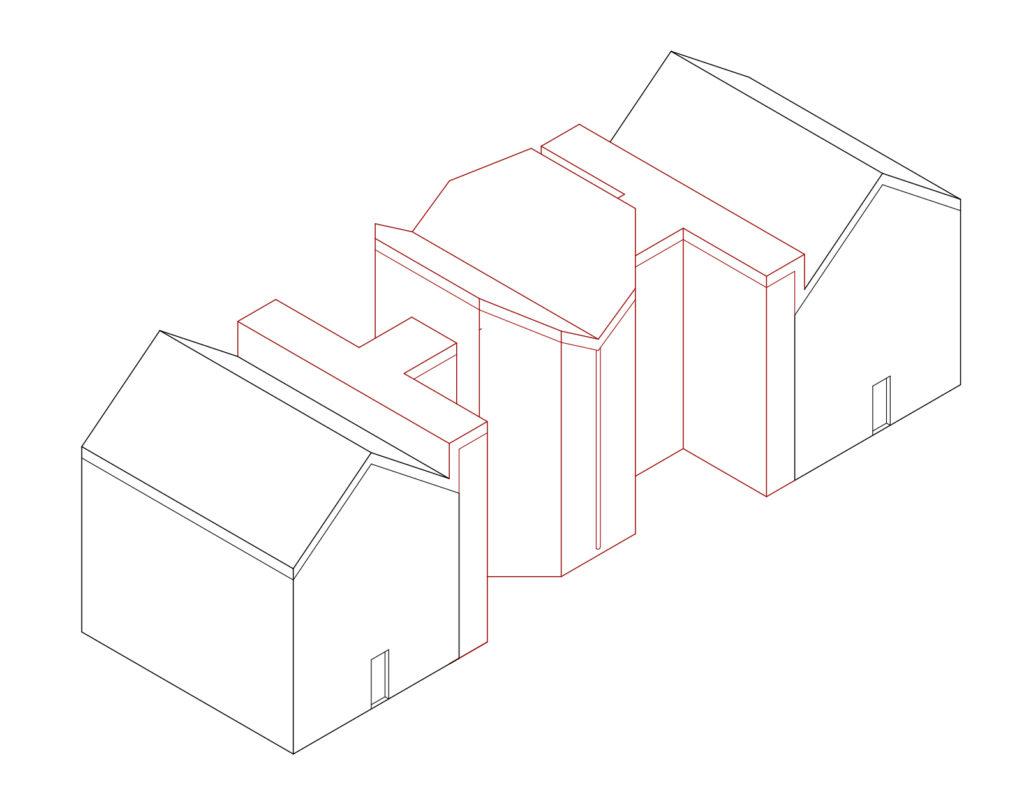

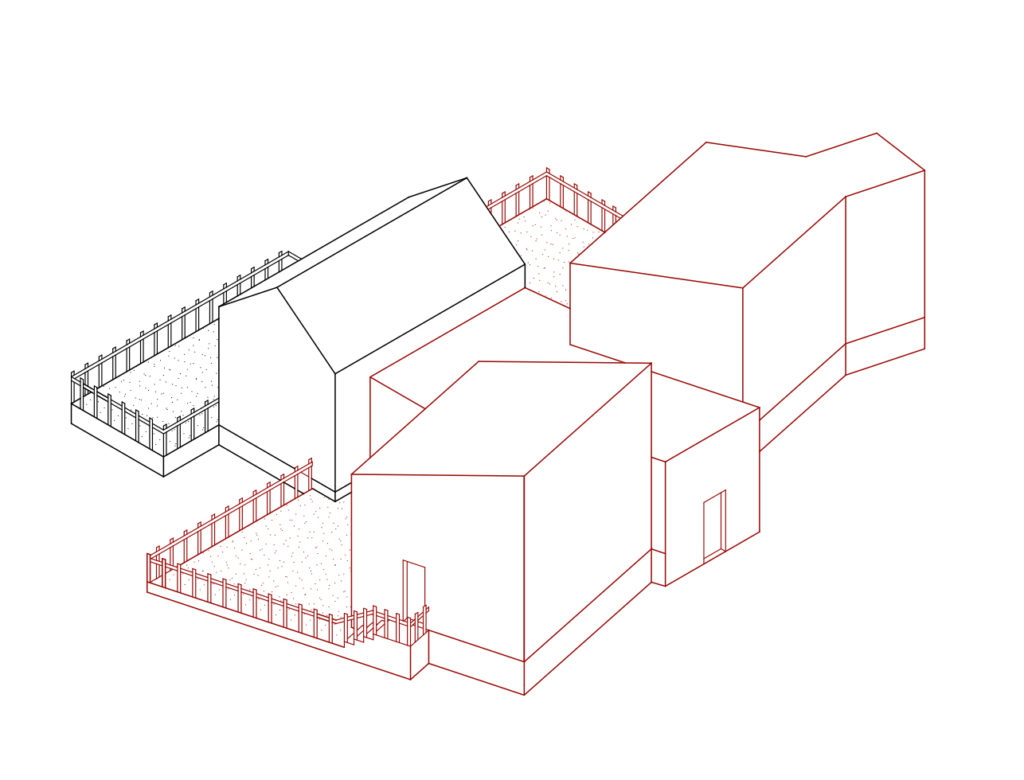

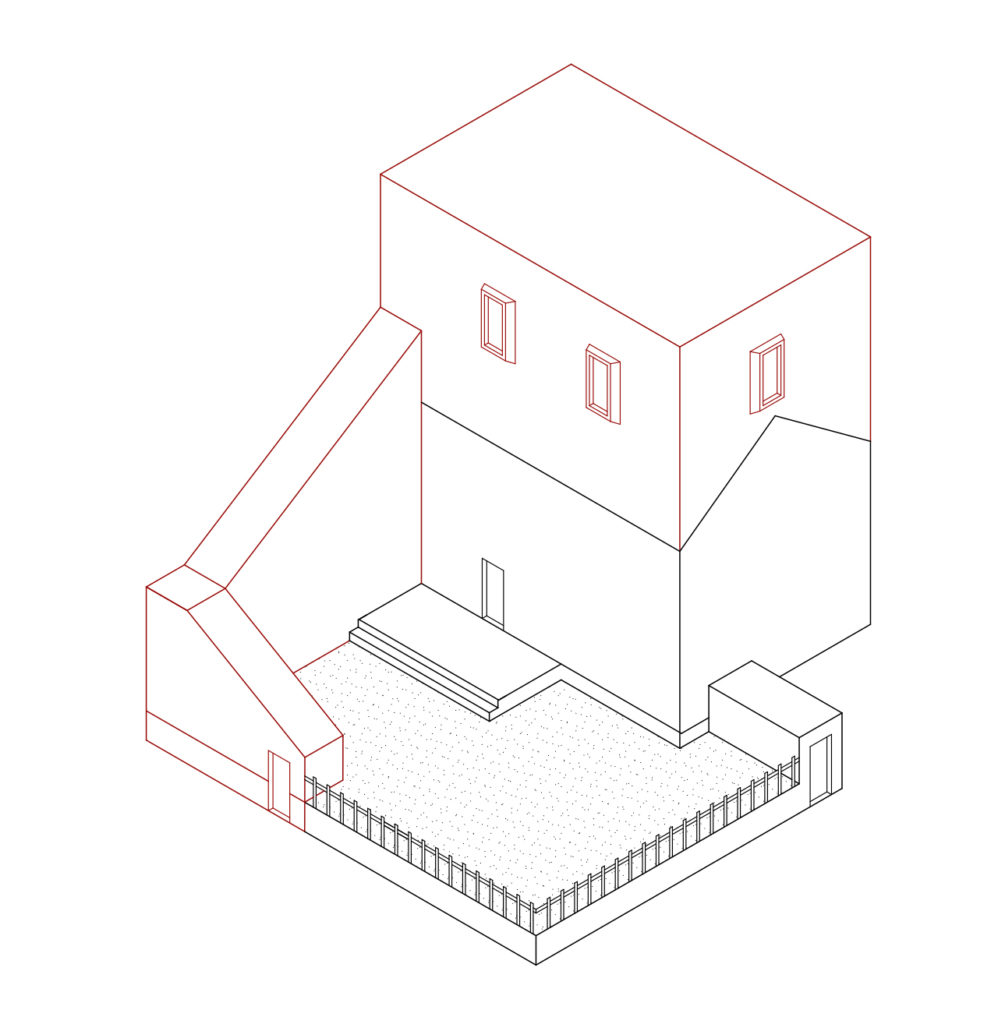

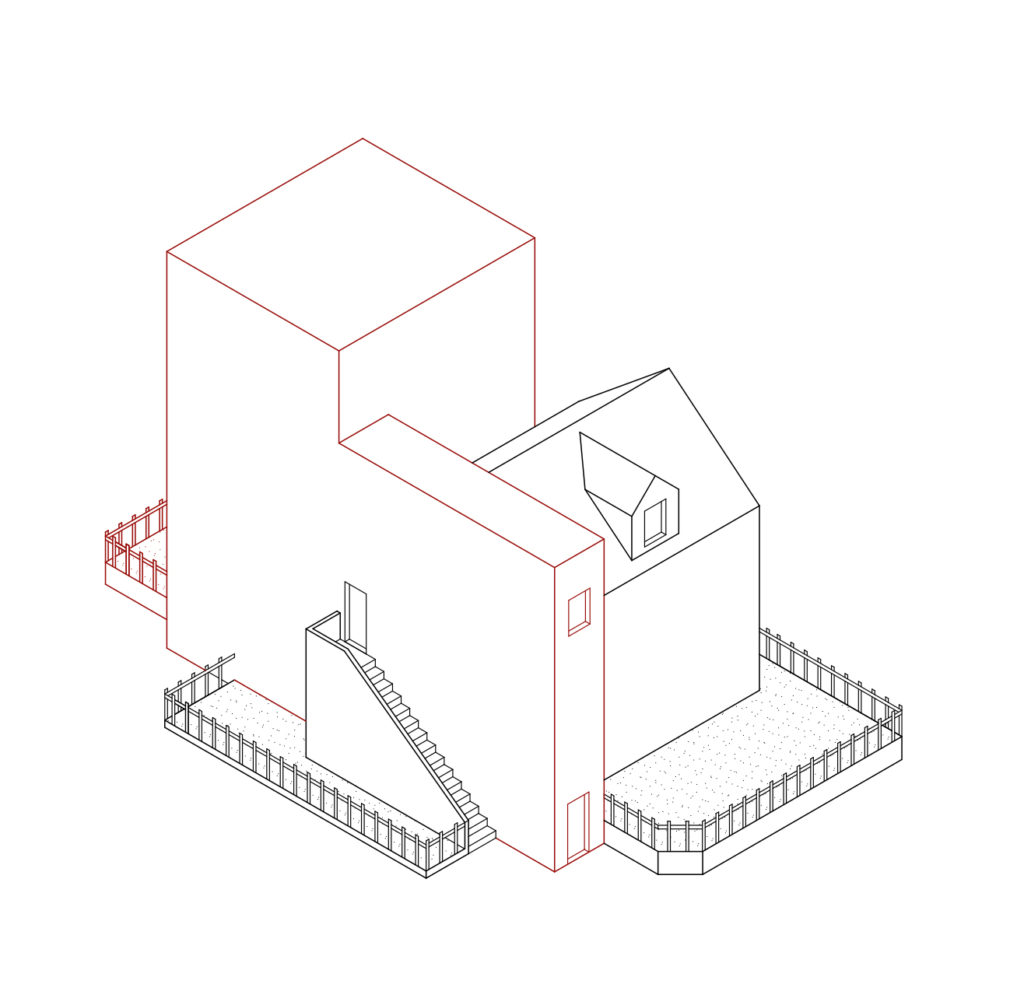

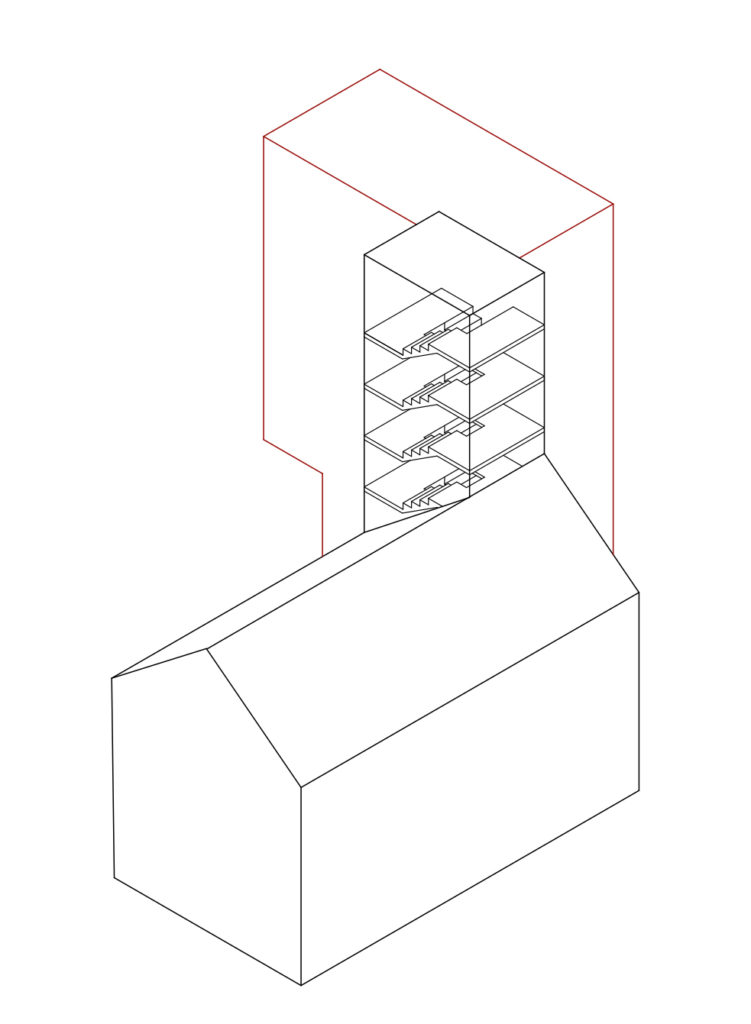

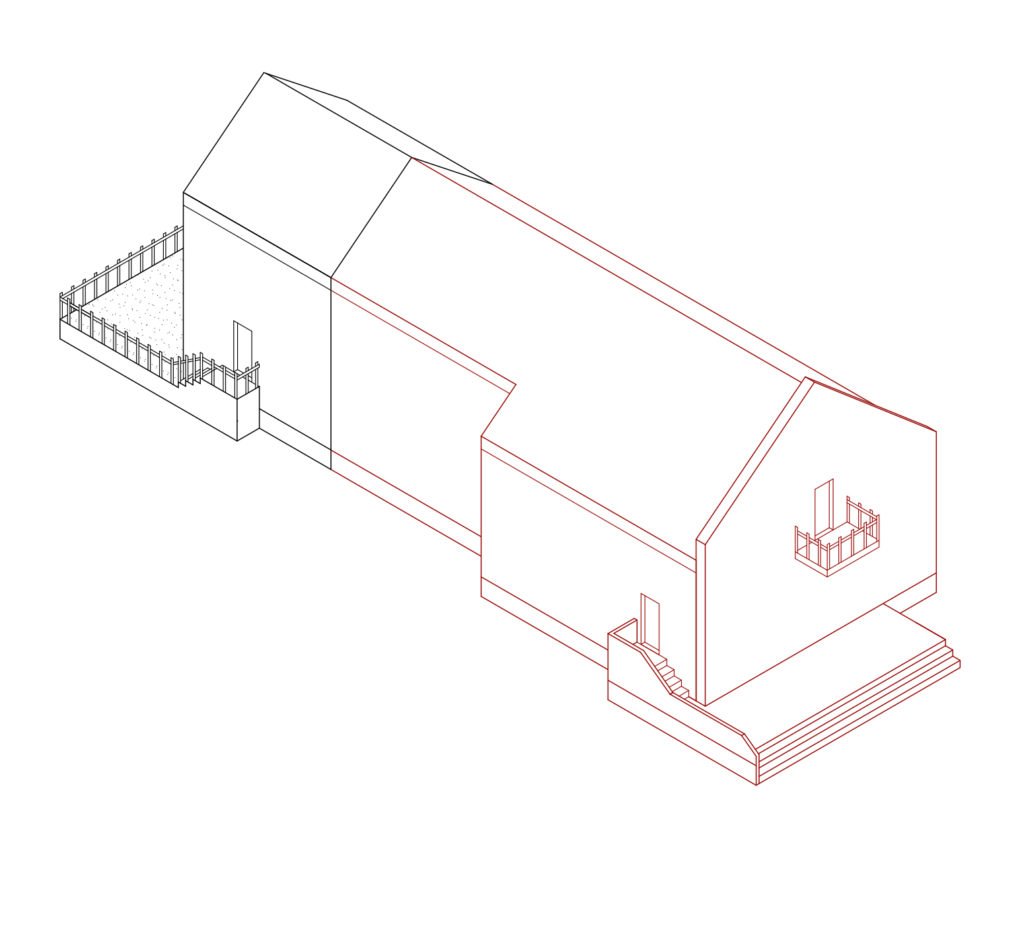

Die Genossenschaft wider Willen zieht sich wie ein neues Regime über die bestehende Stadt. Sie eignet sich das Planungsinstrument der Arealüberbauung an, welche es ermöglicht, auf Grundstücken von mindestens 6000qm näher und höher und mit höherer Ausnützung zu bauen. Für die Genossenschaft wider Willen schliessen sich umliegende Grundstückseigentümer und Nachbarn zusammen. Mit Ausblick auf ökonomischen Profit finden sich Grundstücke, deren Gesamtfläche mindestens 6000 qm betragen, um sich zu einer Genossenschaft zusammenzuschliessen, die nicht an der Parzellengrenze zurückschreckt.

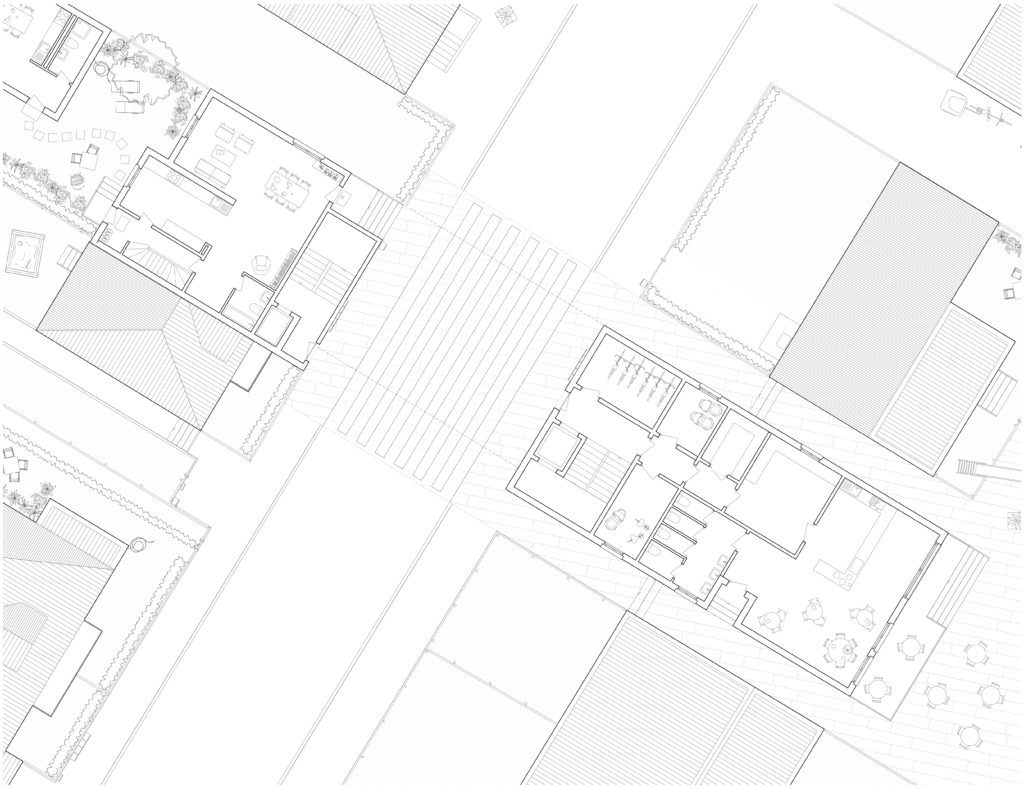

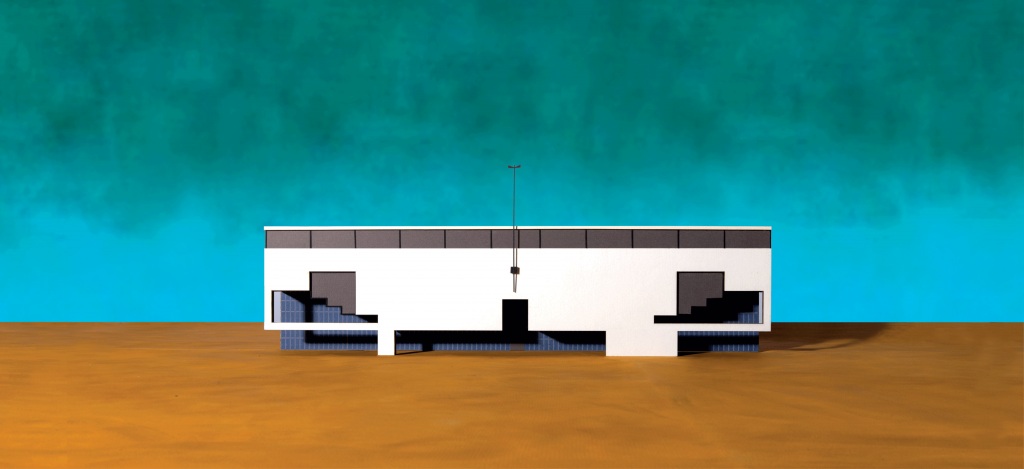

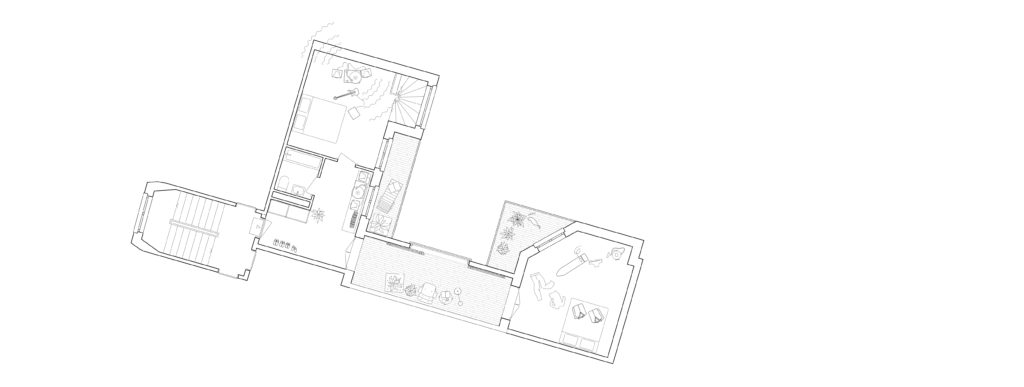

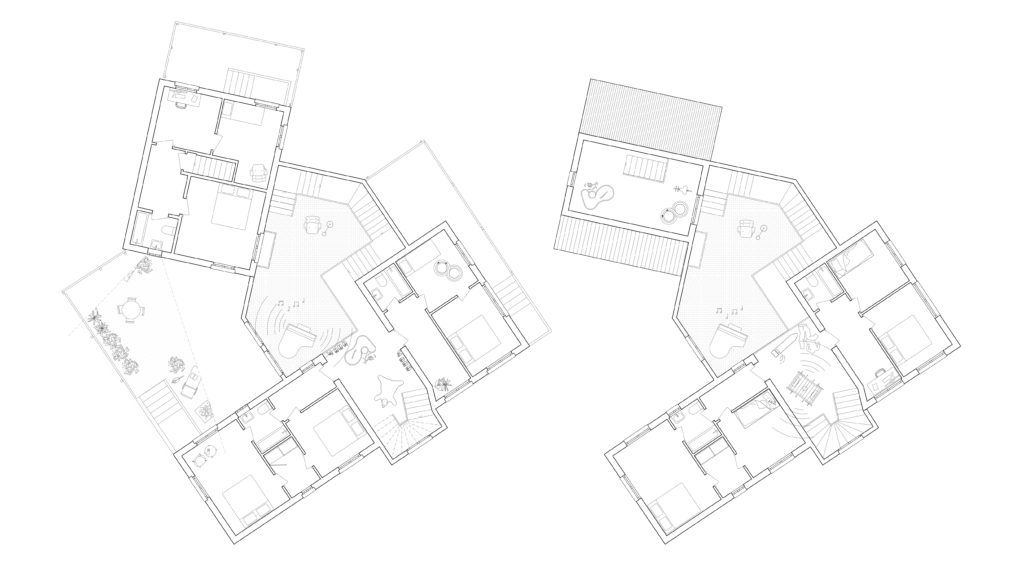

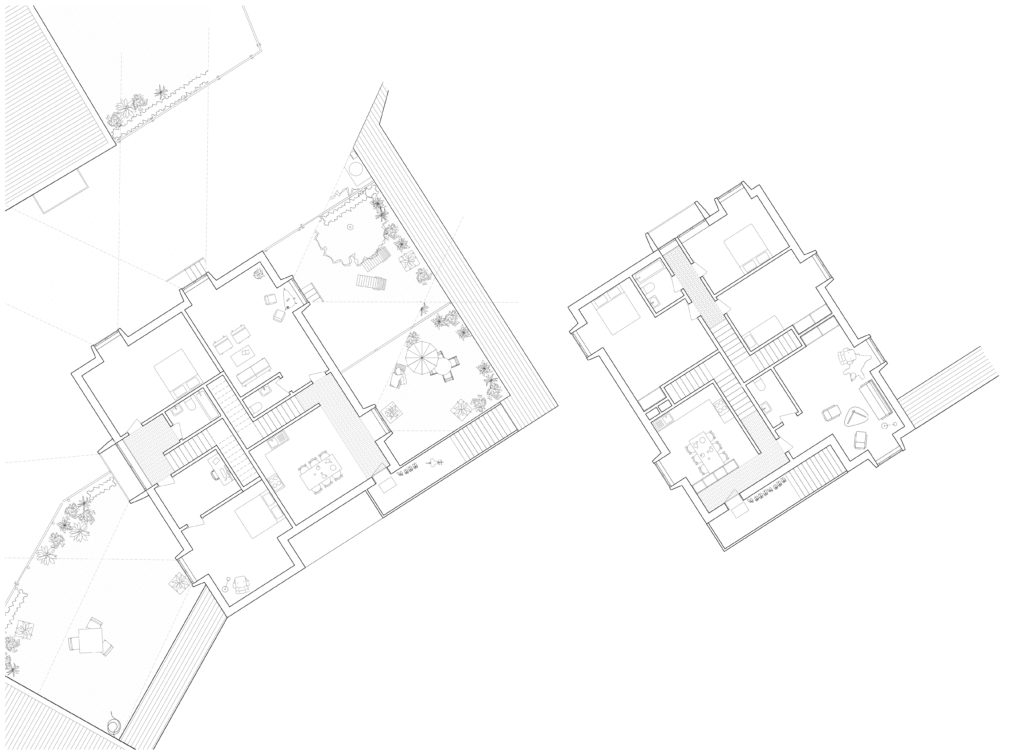

Im Sinne einer dadurch ermöglichten Nachverdichtung, werden Strassen, Abstandsgrün und Rückseiten Teil einer neuen Einheit, welche die Grossform verneint. Das einzelne Gebäude ist nicht mehr Negativ seiner Grenzabstände, sondern findet sich wieder in einem Verbund vieler einzelner Bauten, deren bisher unantastbare Grenzen Potential für Neues bieten.

Das übergeordnete Ziel einer städtebaulichen Kollektividee der Genossenschaft erwirkt im einzelnen Objekt ein Bewusstsein für die Koexistenz, ohne architektonisch Kollektivismus einzufordern. Der ökonomische Druck der zu verdichtenden Stadt wird zum Anreiz für jeden Einzelnenin der Ausschöpfung dieser Potentiale die Balance zwischen Abgrenzung und Koexistenz zu finden.

Die Genossenschaft raubt den Parzellengrenzen ihre alles bestimmende Kraft, ohne dem einzelnen Objekt seine Daseinsberechtigung streitig zu machen.

Es ergeben sich Möglichkeiten vielfältiger Stadtformen, welche die Hierarchie von der übergeordneten Stadtmorphologie gegenüber dem einzelnen Objekt ins Wanken bringen.

Architektonische Versuche der Abgrenzung innerhalb des Zusammenschlusses führen zu vielfältigen Auffassungen und Verkörperungen von Einheit. Es entsteht eine Genossenschaft, die die Stadt über die Parzellengrenze hinaus durch die zwischenmenschlichen Eigenheiten des einzelnen Bürgers und die architektonischen Eigenheiten des Baubestandes bereichert.

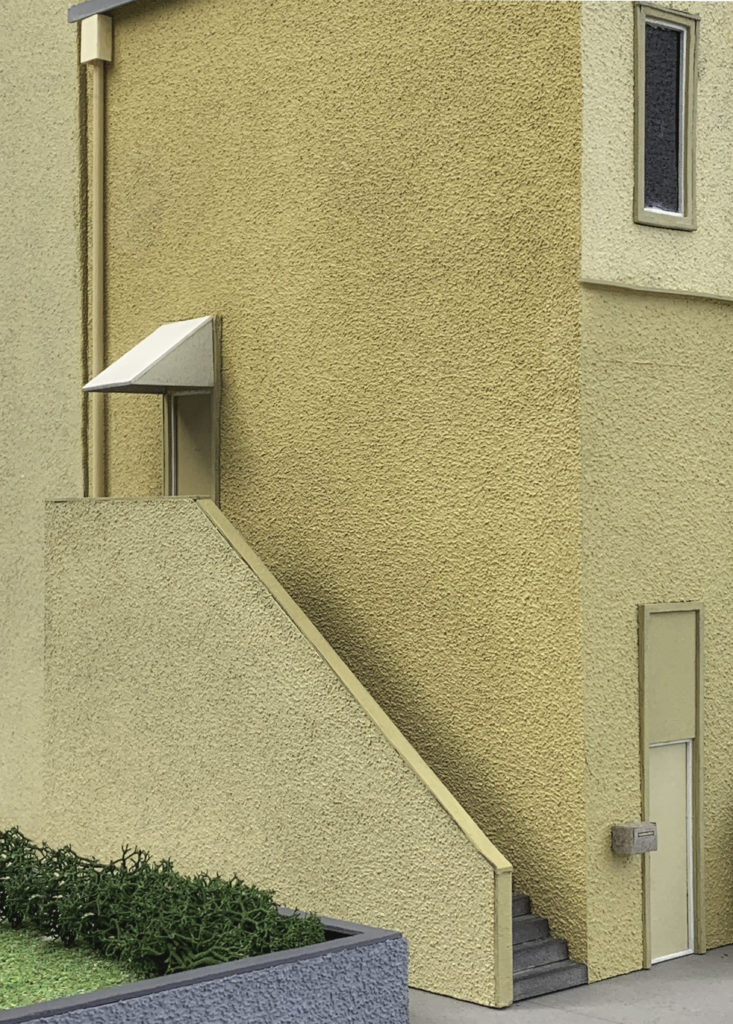

Die unausweichliche Koexistenz ihrer Bewohner und deren Wunsch nach Abgrenzung wird zum kollektiven architektonischen Thema.

Manchmal, ich sag’s ganz unverblümt,

hab ich die Schnauze voll von Kindern.

Ich bin froh über den Umbau, ehrlich,

da seh ich die Kinder minder.

Klimpert der eine im Treppensaal,

such’ ich im Garten meine Ruh.

Frau Guck, die denkt ich seh’ sie nicht,

schaut mir aus dem Badezimmer zu.

Hierher gezogen sind wir wegen dem Garten,

da ist man ein wenig für sich.

Jetzt hocken die auf unseren Köpfen,

doch auf den Garten verzichte’ ich nicht.

Die Neuen dürfen durch meinen Garten,

als guter Nachbar meine Pflicht.

Man kann ja schon mal plaudern,

aber eigentlich lieber nicht.

Die Kreuzung wurde zum Hof gemacht,

da gibt’s jetzt kein Gerase mehr.

Ich hör jetzt zwar noch mehr Getrampel,

aber leiser den Verkehr.

Könnt’ ich wählen zwischen Hof und Garten,

ich würd Garten nehmen sofort.

Doch wenn ich beides haben kann,

wär ich mal hier mal dort.